与春风并肩行走——世园公园游记

2025-05-07 11:07

来源:

作者:新东方国际学校

四月春游感

——张嘉倪

春色正当时,在学校的带领下,怀着憧憬与向往,伴着欢声与笑语。我们NOA全体师生一起踏上了赏春之旅,去到了位于北京市延庆区的北京世园公园。

公园内有着多式多样的场馆,如中国馆、羽毛球馆、植物馆、零碳馆等。其中最令同学们印象深刻,收获最多的当属零碳馆。在讲解员深入浅出的介绍下,我们进一步的理解了零碳的理念。

零碳,并非意味着单一的减少碳排放,而是通过一系列节能减排,可再生能源利用以及碳抵消等措施,使得碳排放越来越趋近于零。在了解后,同学们也自发的思考了许多。比如我们为什么要节能减排?为什么要去实现“碳达峰”,“碳中和”的目标呢?。带着这些疑问,同学们进一步在产馆内进行参观,并阅览相关资料。产生了一些不同的见解与想法。

首先,朝这些目标迈进可以使我们更加积极的应对气候变化,大量温室气体的排放,导致了全球变暖,冰川融化等危机。这些目标和行动,可以使这一趋势减缓。其次,“双碳”还可以促使产业慢慢向绿色低碳转变,以带动新能源等新兴产业蓬勃发展,创造新的经济增长点,实现经济与环境协调发展。这些经过同学们思考所得出来的结论,无疑也让同学们更加清晰,明白这些政策以及绿色生活的意义。细心的同学还发现场馆的屋顶,铺设着多块太阳能板。原来,馆内设备运行的动力,都是由太阳能转换的电力。

走出零碳馆,同学与老师们采用多种多样的绿色观园方式,如多人自行车,竞速自行车等。这也拉近了同学们与老师间的情感交流,许多同学都与自己相识的老师结伴而行,轮流蹬行着多人自行车。去往不同场馆的途中,我们看到了许多美丽的风景,争相盛开的雪白桃花,温婉圆润的绣球花,青青绿水中鲜红的鱼群。这些风景都在同学们心中留下浓墨重彩的印象,同学们也纷纷在自己喜欢的地方驻足,拍下许多照片,留下美好的回忆。

伴着和煦的微风与阳光,许多同学都去到了中国馆,庄重而大气的场馆宛如一柄温润的如意静卧于大地之上,馆内以“锦绣中华”为主题,展示了我国丰富的自然资源和深厚的文艺文化底蕴。通过多媒体展示、实物模型等多种形式,让同学们领略到了我国各地独具特色的园艺景观,从江南水乡的温婉园林到塞北草原的粗犷风光,无疑不令人心之向往,陶醉其中。

在这次学校组织的世园公园春游研学活动中,每一位同学,老师,都收获良多。这次活动不光让我们欣赏到如诗如画的美景,进行了一场与自然的对话,更是在我们心间中下一了绿色的种子,愿这颗种子能生根发芽,让我们携手向一个绿意盎然的未来迈进!

世园研学 感悟生态之美

——夏国瑄

晨光初升,我们怀揣着对新的一天的憧憬向往,踏入了北京世园公园的大门,仿佛开启了一场穿梭于历史与未来、传统与创新之间的奇幻旅程。

北京世园公园,别称北京世园会园区,位于北京市延庆区,园区占地503公顷,是国家级生态文明示范基地。

此次研学的第一站就是零碳馆。

我们踏入零碳馆,仿若置身于一个绿色科技的世界。讲解员为我们讲解了关于“碳中和”的未来世界和“碳达峰”为我们的生活将带来的变化。我们为什么未来要去实现“碳达峰”和“碳中和”的目标呢?带着这样的疑问,我参观了零碳馆的展览之后,大致总结了以下几个原因:

1.应对气候变化:大量温室气体排放导致全球变暖,引发极端天气、冰川融化等危机,威胁人类生存,实现“双碳”能缓解这一趋势。

2.推动经济转型:“双碳”促使产业向绿色低碳转变,带动新能源等新兴产业发展,创造新的经济增长点,实现经济与环境协调发展。

3.保障能源安全:我国油气资源依赖进口,实现“双碳”,能降低对化石能源依赖,提升可再生能源占比,增强能源供应稳定性 。

4.履行国际责任:中国作为碳排放大国,积极推进“双碳”,展现大国担当,推动全球气候治理,构建人类命运共同体。

在这里,人与自然通过科技紧密相连,相互依存,实现真正的和谐共生,正应了“天人合一”的古老智慧,却又被赋予全新的时代内涵。也让我们理解了科技创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

紧接着,我们来到北京园,它宛如一位身着华服的长者,带着岁月沉淀的庄重与威严率先迎接我。青瓦红墙,飞檐斗拱,古韵悠然。漫步其间,石板路蜿蜒,路旁古槐葱茏,枝叶间筛下细碎日光,恍惚间,似能听见老北京胡同里传来的声声吆喝。四合院错落其中,朱门铜环,雕花窗棂,尽显京城民俗风情,园内假山林立,怪石嶙峋,溪水潺潺绕石而过,又添几分灵动,仿若将千里江山图微缩于此,让人不禁沉醉于这传统园林艺术的魅力之中。

告别北京园,沿着繁花似锦的小径前行,浙江园恰似一位温婉灵秀的江南女子翩然而至。白墙黛瓦,曲径通幽,宛如身临《桃花源记》的“芳草鲜美、落英缤纷”的美景之中。水边亭台楼阁,精巧雅致,凭栏而望,仿若能看到古人于此吟诗作画、把酒言欢的风雅之景。脚下的青石板路透着温润的光泽,仿佛在诉说着江南千年的故事,每一步都踏在诗意之上。

随后,那气势恢宏的中国馆闯入眼帘。它仿若一座巍峨的东方宫殿,飞檐高挑,斗拱层叠,朱红与金黄的配色尽显大国风范,是中国传统建筑与现代建筑风格完美结合的典范。步入馆内,空间开阔,展示着全国各地的园艺精华与生态成就,处处体现着中华文化与自然的和谐之美。

当夕阳的余晖为世园公园披上一层绚丽的彩衣,我们带着满满的收获与对未来的憧憬缓缓离去。这一日,我们于北京园、浙江园等一系列的园区领略古韵,于中国馆感受大国担当,于零碳馆探寻未来之光,学习环保的知识。

“青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂”,这场世园之旅,是一场与自然、与历史、与科技的深度对话,它在我们心间种下了绿色的种子,愿这颗种子能生根发芽,让我们携手共创一个绿意盎然、可持续发展的美好世界!

春游游记

——于沛菡

在这个风和日丽的春日,全校师生一同前往北京世园公园春游。一路上,大家欢声笑语,车窗外的景色也如幻灯片般快速闪过。

一踏入世园公园,清新的空气便裹挟着花草的芬芳扑鼻而来,瞬间驱散了路途的疲惫。上午10点,我们准时来到了零碳馆。馆内的讲解员热情地接待了我们,带领我们开启了一场零碳知识的奇妙之旅。讲解员首先为我们深入浅出地介绍了零碳的概念,原来零碳并非意味着完全不产生碳排放,而是通过一系列节能减排、可再生能源利用以及碳抵消等措施,使得碳排放趋近于零。

随后,我们了解到零碳馆本身就是一个践行零碳理念的典范。它的建筑设计独具匠心,采用了高效的隔热材料和自然通风系统,大大降低了能源消耗。屋顶上铺设的太阳能板,就像一个勤劳的小卫士,源源不断地将太阳能转化为电能,为馆内的设备运行提供动力。在日常生活中,这些绿色能源的运用至关重要,能够有效减少对传统化石能源的依赖,缓解能源危机,同时降低碳排放,保护我们的生态环境。

结束了零碳馆的讲解,我们继续在公园里漫步。再往前走,便是中国馆。庄重而大气的中国馆宛如一柄温润的如意静卧在大地上,馆内以“锦绣中华”为主题,展示了我国丰富的自然资源和深厚的园艺文化底蕴。通过多媒体展示、实物模型等多种形式,我领略到了各地独具特色的园艺景观,从江南水乡的温婉园林到塞北草原的粗犷风光,无一不让人陶醉。

这次世园公园春游,不仅让我欣赏到了如诗如画的美景,更让我深刻认识到了环保的重要性和科技创新的力量。零碳馆的讲解为我打开了一扇通往绿色未来的窗户,让我明白每个人都可以为保护环境贡献自己的一份力量。在未来的日子里,我将以实际行动践行绿色生活理念,期待我们的地球因每个人的努力而变得更加美好。

世园会游记

——吴佳真

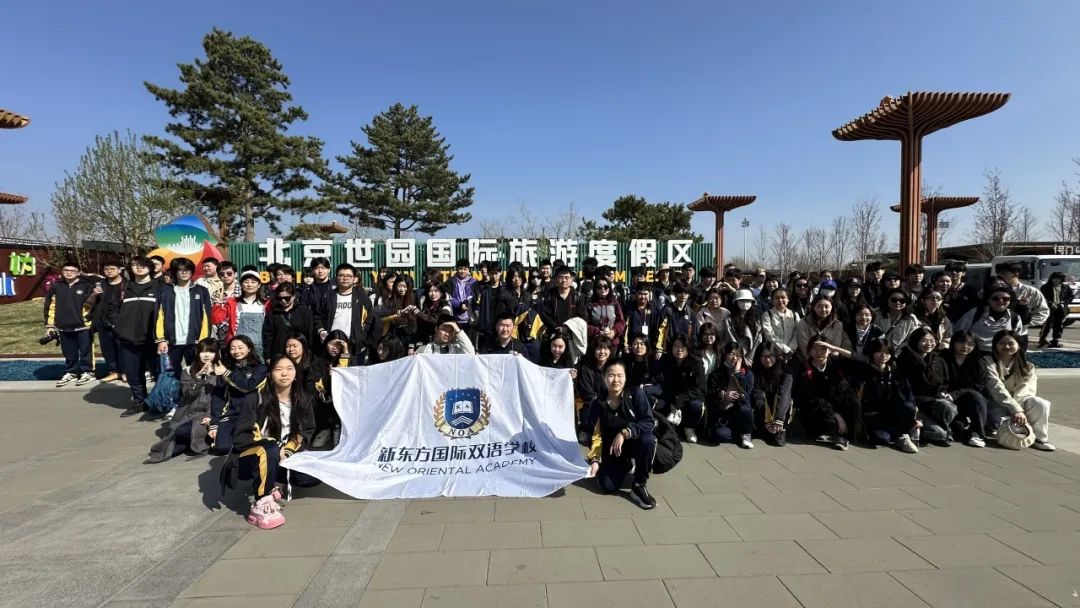

春意盎然,又是NOA一年一度的春游时光。路途遥远却抵不住同学们的期盼,经过约莫个把小时的巴士行程,我们去往了北京世园国际旅游度假区。映入眼帘的自然气息不由得让我们每个人眼前一亮。在园区门口短暂的集结合照之后,我们怀着期待的心情,带着求索的念头,列队入园。

零碳馆是我们行程的第一站,因为开馆的时间有限,我们以最快的速度前往了“朴素”的白色房屋。映入眼帘白色建筑看起来平平无奇,没想到到内里别有乾坤。

在展示人员的引领下,我完全被里面的各式各样的展品迷住了。满墙的绿植和发光的小路,发电的秋千满足了我边荡秋千边充电的需求!从未想过科技竟能以如此形式与自然贴合,有点想把“它”带回家。在碳足迹体验区,通过展示人员的介绍,我发现原来一杯奶茶竟能减少如此多的碳排放量,原来环保离我们从来都不远,我下定决心,以后(今天)再也不喝奶茶了!至此,我们的零碳馆之行便结束了。

离开零碳馆,我跟小伙伴偶遇了曹洋老师并与老师结伴同游。老师给我们扫了一辆合作自行车,我跟小伙伴轮流坐在前排的小座位上,带着欢声笑语我们在园区内肆意游荡。在园内我们感受到了“植物馆”的根系森林和“永宁阁”前的如潮花海无不洋溢着生命的诗意。“中国馆”的锦绣如意造型和“国际馆”的钢铁花海亦展现出了自然与人文的巧妙融合。在这一刻,“诗意栖居”的真意有了直观的体现,那不是征服自然,而是以谦卑之心成为生态环境中的轻盈一环;在这一刻,花朵和金属的结合不仅倾诉出了自然与科技的共生之道,也在结合之中展示出了人类对生命和自然的敬畏之心。

离园时,我不禁回想起零碳馆工作人员那句萦绕耳畔的开场介绍:“这里90%的建筑材料可回收。”世园会像一扇窗,让我们看见未来城市的一种可能:钢筋水泥的缝隙里,应有草木生长的呼吸。但同时,我也生出了一些疑问和困惑,自然与科技的结合,能否在美丽与实用的基础上,依然保障建筑安全?

文案|吴佳真 于沛菡 张嘉倪 夏国瑄(学生)

版权及免责声明

①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。