老俞闲话 | 我走、我看、我思(四)——莎士比亚书店、雨果故居

2019-03-11 18:40

来源:

作者:

莎士比亚书店(Shakespeare & Company)

女儿约我,和我一起去左岸的书店逛逛。孩子对书店感兴趣,让我十分开心。

左岸的书店,全球有名,尤其有家叫莎士比亚的书店(Shakespeare & Company),创始人是毕奇(Sylvia Beach)。

毕奇是美国人,20世纪初来到巴黎,喜欢上了巴黎文化,最终决定在巴黎圣母院隔岸的地方,开设一家书店,开门就能够见到巴黎圣母院的全景。因为对莎士比亚的崇拜,就起名为Shakespeare & Company,实际和莎士比亚没有太多关系。她经营书店不是为了挣钱,而是为了聚会。一战后,世界各地的文人骚客,流荡在巴黎,书店就成了他们聚会的场所。毕奇提供了宽松的环境和周到的服务。与其说这是一家书店,不如说它是一家沙龙。

(朗布依埃侯爵夫人开创了史上第一个正式的文学沙龙,也是法国第一个真正意义上的沙龙。)

法国有沙龙的传统,最初起因是法国的名媛贵妇,百无聊赖,就请一些文人精英到家里聊天,久而久之形成了一种文化,对法国乃至世界的文化艺术产生了很深远的影响。在中国,也出现过这样的沙龙,主要代表人物是林徽因。

20世纪二三十年代,中国在五四新文化思潮的吹拂下,北京的一批知识精英,思想活跃。林徽因美貌天成,在西方留过学,思想和个性都很开明。她利用聚餐、茶会组织沙龙,邀请胡适、朱光潜、徐志摩、费正清、沈从文、金岳霖等一大批有识之士参加,大家自由自在、纵论古今、谈天说地,彰显学问,追寻人生。

更加重要的是,一些伟大的思想,就从这里发芽生根。这批人在民国和抗战时期,在艰苦条件下互相勉励,为抗日救亡和学术发展,作出了重大贡献。当然也有人看不惯这样的聚会的,冰心就写了一篇小说《我们太太的客厅》,来讽刺这样的聚会。结果中国两位著名的才女,从此老死不相往来。

回到毕奇。自从毕奇开了书店后,一时间,谈笑有鸿儒,往来无白丁。海明威、菲兹杰拉德、乔伊斯、斯坦因、纪德、艾略特等人云集于此。毕奇一生做的最伟大的事情,就是认定乔伊斯的《尤利西斯》是一部伟大的作品,费尽周折、冲破重重阻力,使其公开出版。这是世界文学史上的伟大成就。尽管后来毕奇和乔伊斯两人因为版税问题,闹得不欢而散,但这件事情本身,依然成为业界美谈。

后来,毕奇出版了回忆录《莎士比亚书店》,留下了一段书店佳话。今天的莎士比亚书店,几经转手,和当时的毕奇书店,已经没有太多关系,只不过在同一个地点而已。现在的书店,更多的是一个旅游景点,往来已经没有鸿儒,参观常常会有白丁。

一个地方的伟大,不是因为地点,而是因为在这里的人。一个书店是这样,一个国家也是这样。国家的伟大,不是因为地大物博,而是因为这个国家有伟大的人。

比如法国有卢梭、伏尔泰和雨果等,美国有华盛顿、林肯、马丁路德金等。南非因为曼德拉而伟大;哥伦比亚这样一个小国家,因为小说家马尔克斯而伟大。中国的伟大,更多的来自于老子、孔子、李白、杜甫等这些文化人物,而非走马灯一样,你方唱罢我登场的帝王将相。

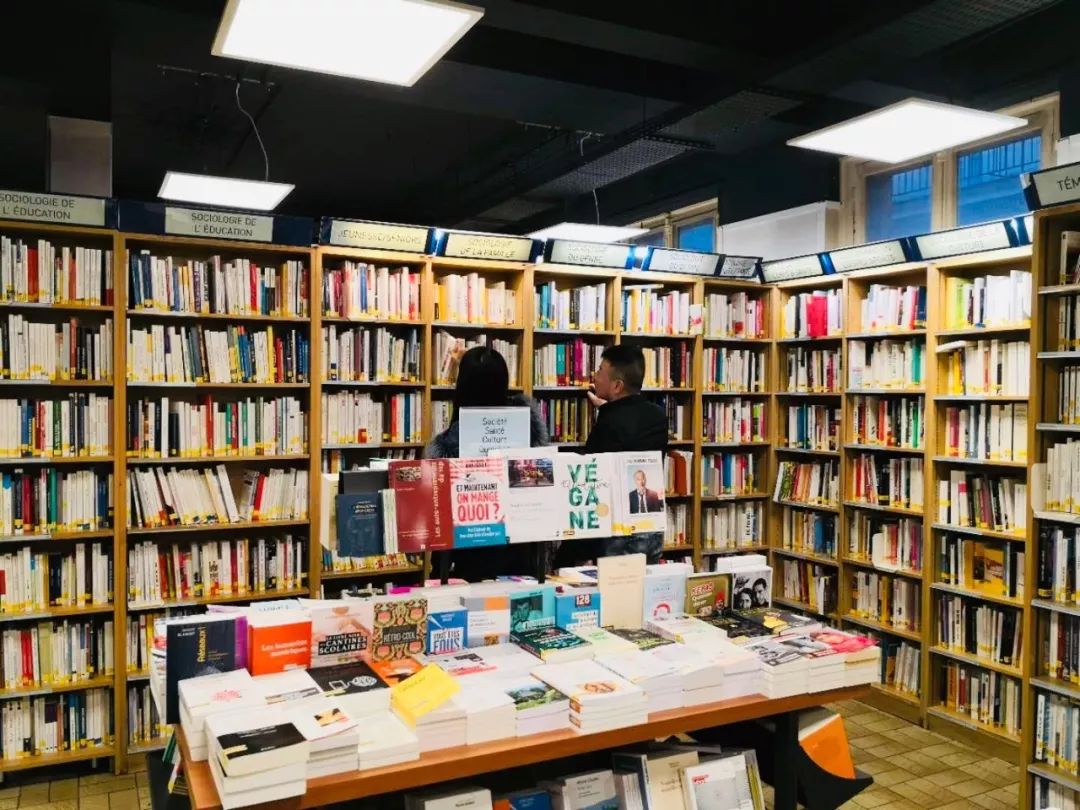

我和女儿在书店里面逛了一会,感觉就是一个普通书店,往昔的光荣已经远去。这里的特色是买的都是英文书。女儿想买法文版的波伏娃《第二性》,但里面没有。我们出来,在不远处找到了一家巴黎最大的法文书店,叫GIBERT JOSEPH ET JEUNE,居然两栋大楼,每栋六层,里面满满的书籍。买书的人也熙熙攘攘,和中国的不少书店现在门可罗雀,形成了鲜明对照。

我女儿法语还可以,和服务员沟通,找了半天,终于找到了法文原版的波伏娃《第二性》,兴高采烈买了下来。看到女儿能够用英文、中文、法文三种语言读书,而且越来越喜欢读书,我心里还是很欣慰的。

买完书,天色已经暗下来。华灯初上,在橘色的灯光下,巴黎左岸显得柔和温馨。路边的咖啡店和糕点房,散发出咖啡和烤蛋糕的香味。这些味道,和左岸的书香混在一起,给人类孤独的灵魂,营造了一种可以安心栖居的温暖环境,也许这就是巴黎令人流连忘返的原因。

雨果故居

到L’Ambroisie吃饭,没有想到雨果的故居就在同一栋楼里面,这可比多少美食,更加让我心花怒放。

可惜没有为参观故居留下时间,但既然到了,要是不进去朝拜一下,就太对不起自己对于雨果的喜欢和崇敬了。中国人只要读过书的,应该大部分人都知道雨果,不少人应该都读过《巴黎圣母院》和《悲惨世界》。如果没有读过书,至少也看过电影。我第一次看《悲惨世界》,应该还是80年代初,记得好像还是黑白片,是为了批判资本主义社会的腐朽而看的。现在《悲惨世界》的电影,至少应该有五六部了吧。

雨果一生创作颇丰,有几十部作品,是法国浪漫主义文学的代表人物。他最著名的事件是从支持拿破仑三世上台,到反对拿破仑三世专制,结果被放逐了整整二十年。不过苦难也带来成就,著名的《悲惨世界》,就是在流放的岁月,在大西洋的一个岛上完成的。

另外一件著名的事件是,1832年,30岁的雨果与26岁的女演员朱丽叶·德鲁埃邂逅,坠入爱河。朱丽叶每天给雨果写一封情书,直到77岁去世,共写了将近两万封的书信。但查遍文献,也不知道雨果给她写了多少封信。看来是朱丽叶爱雨果更多一点。坚持写信50年,每天写,真是不容易的一件事情,看来不仅仅爱了,而且爱疯了。

在餐厅点完餐后,我趁着上菜间歇的20分钟,赶紧去参观了故居,门口有安检,不用买票,免费参观。服务台有英文解说器,可以借用。我借了解说器,可惜时间不够,不能认真听。故居在三层楼上,进去前,以为是几间小房子,没有想到像小型宫殿一样,典型的法国古典装饰风格。

从门口进去,一间套着一间,大概有十间房左右,每间都有百平米左右。雨果和全家,1832年到1848年住在这里。由于时间不够,我只能在每一间快速浏览,把贴在墙上对于每一间房的介绍用手机照下来,离开后再慢慢阅读。这样匆忙来参观故居,有点大不敬,但看一下总比不看好。

故居的下面,就是孚日广场(Place des Vosges),是巴黎最古老的广场,雨果住在这里的时候,还称为“Place Royale”。广场是1605年由亨利四世兴建的,后来有几个国王在这里举行过婚礼,所以叫做皇家广场。

广场四面被房子包围,呈四方形,里面有树林、喷泉、雕像、草坪和小孩玩耍的游乐区。想当初雨果在这里十几年,一定无数次在花园散步沉思。但可以肯定,他一定没有在L’Ambroisie吃过饭,那个时候,这家著名的餐厅还不存在。

我匆匆忙忙在花园里走了一圈。孩子们在嬉戏,老人们坐在椅子上沉思。更多的人和我一样,脚步匆忙进出花园。现在的人们,物质世界丰富了,不知道为什么反而没有了时间,而且大多数人已经不相信思想的力量。想到我自己的各种匆忙和浮躁,不禁内心充满了莫名的羞愧。

晚上到达房间后,又专门在腾讯视频上,把《悲惨世界》的电影从头到尾看了一遍。我看的,是由汤姆·霍伯执导的,根据同名音乐剧改编的电影,2013年公映。该电影的拍摄,是为了纪念雨果诞辰210周年暨《悲惨世界》出版150周年。里面的歌声和歌词,给人带来一种回肠荡气的感动!

版权及免责声明

①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。