俞敏洪:同样的航海 不同的结局

2019-03-11 18:44

来源:

作者:

在印度南方城市科钦海边,有一排中国渔网。所谓中国渔网,在南方水乡长大的人都很熟悉,就是那种用四根竹竿挂住网的四角,再把竹竿在顶端捆在一起,用一根更长的竹竿挑著,顶在岸边,再用一根绳子控制网的上下。这样把网放在水里,过一段时间就把网拉起来,在网里的鱼虾就可以捞起来了。

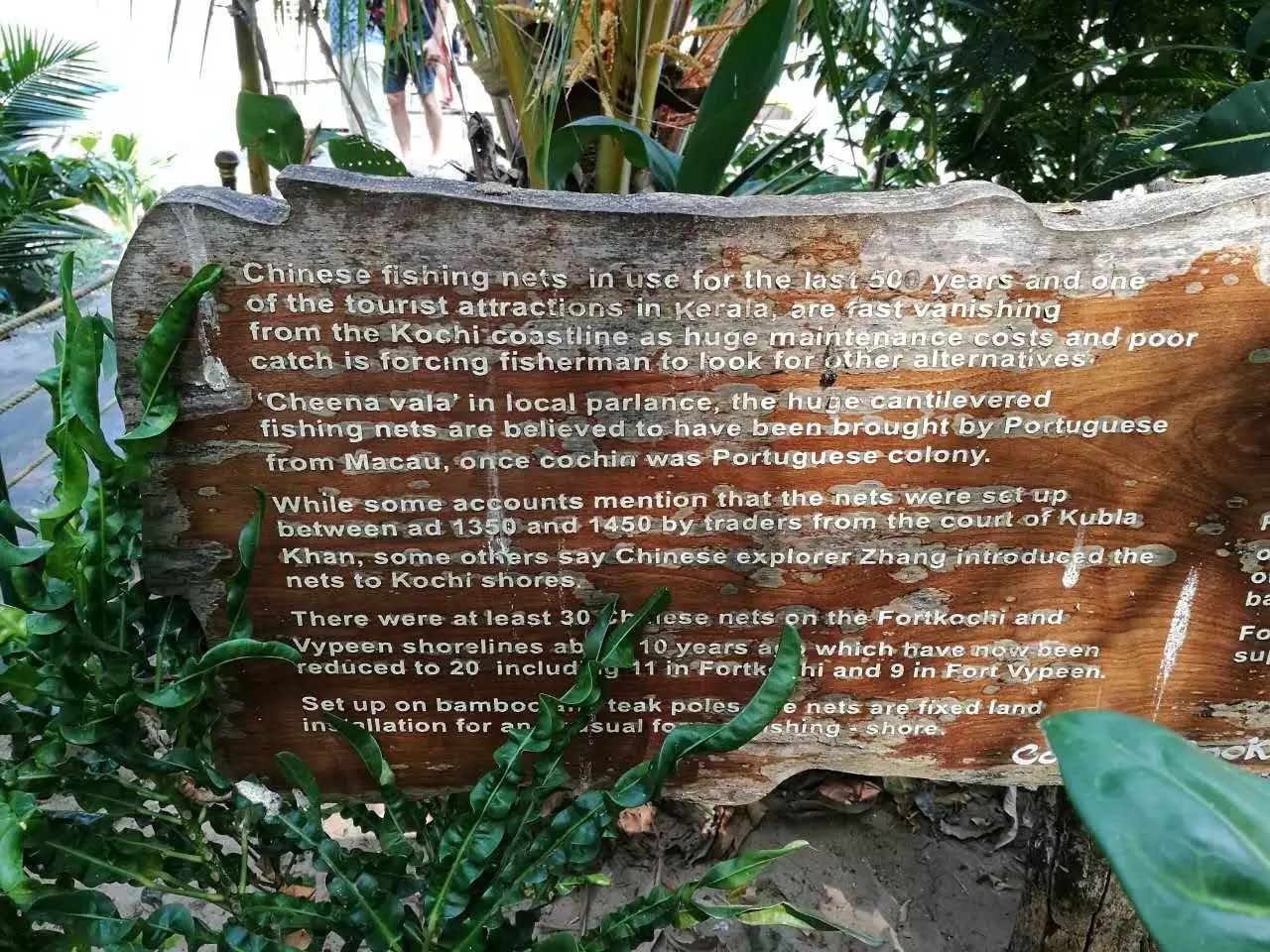

在印度海边的这些中国渔网,据说是当年郑和下西洋时传过来的,变成了当地人捕鱼的传统手段。在此之前,当地人捕鱼只会用鱼叉。这一捕鱼手段延续了几百年,直到被更加先进的手法所代替。

郑和下西洋,连续七次,几乎每次都到印度西南端的古里。当时这是一个小王国,就是现在印度的卡利卡特港。1431年,郑和最后一次下西洋,从龙江关(今南京下关)启航,返航经过古里时,因劳累过度1433年4月初在古里去世。

郑和下西洋,是中国黄土文化中突然出现的一个奇迹。因为中国两千多年的文明,一直是背对海洋的。在近代之前,海洋文明从来都没入中国统治者的法眼。

当时稍后的西方,也已经进入了大航海时代。葡萄牙著名航海家瓦斯科·达·伽马,1497年奉国王之命,率领舰队从里斯本出发,绕过好望角,在阿拉伯航海家的帮助下,到达印度西南部古里。

西方人航海,目的性明确,就是为了开展贸易,掠夺财富,寻找可以征服的殖民地。亲善友好根本就不在他们的辞典里面。如果遇到强的对手,就友好贸易,如果遇到弱者,就烧杀抢掠。

今天的西方,依然把达·伽马当作英雄看待。葡萄牙文学中的“全国史诗”,有相当一部分描写新航路的发现,达·伽马被认为是唯一成功开拓葡萄牙海上贸易的探险家,首先连起非洲与亚洲的航线。

具有讽刺意义的是,现在我们在印度找不到任何有关郑和的痕迹,但在卡利卡特(古里)有达·伽马的登陆纪念碑,在新德里的博物馆和科钦的印度海军博物馆,可以看到达·伽马的照片和资讯,在科钦的佛朗西斯教堂,有他的衣冠冢(肉身后来被运回了葡萄牙)。印度人讲起瓦斯科·达·伽马,好像还带有一点骄傲,给人很贱的不被打不服的感觉。

同一时期的航海家,郑和和达·伽马的结局和在历史上留下的影响是如此不同。中国在郑和之后,开始严禁航海,终于走上闭关自守的衰退之路,直到被西方用大炮撬开大门。到今天为止,中国在海上文明的建设方面也乏善可陈。

面对同样的航海,不同的结局,我们只能说:一个国家和一个人一样,眼光和目的的不同,一定会带来不同的结局。或者我们可以得出另一个结论:(西方的)贪婪本身是一件坏事,但如果没有贪婪之心,又如何能够征服世界呢?贪婪,是西方走向征服世界之路的原动力,换成一个好听点的词,就是“进取心”。

(如需转载请标明原作者,俞敏洪个人唯一公众号“老俞闲话”ID:laoyuxianhua)

版权及免责声明

①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。