俞敏洪:聆听父亲 读懂自己的基因密码

2019-03-11 18:44

来源:

作者:

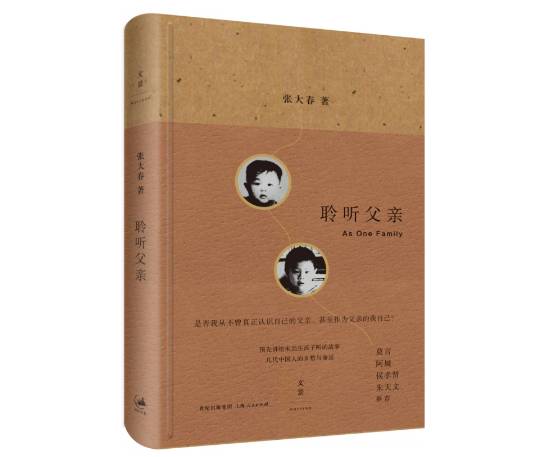

《聆听父亲》是台湾小说家张大春回忆父亲和家族的散文。知道张大春,是因为阅读《我们这个时代的怕与爱》时里面有一篇对他的采访,采访中提到了他写的历史小说《大唐李白》,也提到了他回忆录式的散文《聆听父亲》。

这是一本写给他还没有出生的孩子的书,对自己孩子讲述父辈和祖上的故事,也讲述自己所处的台湾的发展变迁,是一部交织着过去和现在,面向未来讲述的家族故事。张大春应该和杨渡差不多同龄,杨渡的《一百年漂泊》,我前面介绍过,讲的是一家人在台湾五十年代到八十年代转型期奋斗的故事。而张大春把眼光拉得更远,讲述了从祖上五代开始的家世。

其实张大春是幸运的,他有一个可以追溯几代的家族,家族整体在“诗书和忠厚”中生存,后来又得经商之精妙,发家致富终成大族。由于叔伯等人皆有文化,又善于记录,所以家族脉络和故事保存完整。即使遇到世事沧桑、颠沛流离,整个家族分散两岸,大陆台湾分隔几十年,也终能家族团聚。《聆听父亲》尽管写得有点繁杂而沉重,但背后透露的,是张大春对于自己家族的自豪和骄傲。

像我们这样草根出身的人,父母斗大的字不认识几个,世代为农,忠厚也许有一点,但诗书的边都没有摸到,更不用提为继了。原来的农村,不管是否有文化,也讲究修个族谱,好让自己和古代本姓的名人沾点边。但文化大革命破四旧,一把火把族谱给烧了,最后连自己的出处和来源都搞不清楚了。

但普通人也有普通人的感情,也许我们的感情不像张大春在《聆听父亲》中表达的那么文雅和曲折,但更接近于真实的血肉。在我和父亲之间没有诗书的应和,但对抓鱼摸虾、插秧割稻、挑粪除草等也有鲜活的记忆;还有父亲带着我走十里地去城里闲逛,带着我从小学习锯子刨子等手艺(父亲是木工),和我一起煮着亲手抓的螃蟹,对饮家酿的米酒。这些事情,点点滴滴铸就了我现在的个性和情怀。父母因为没有文化不认字所吃的苦让我感同身受。可以说没有文化的父母对于文化的尊敬(对于识字人的尊敬),促成了我对于知识的追求和一直到今天的孜孜不倦。

也许家族是否“诗书为继”并不是关键,最关键的还是要有“忠厚传家”的父母。我的父母把忠厚的品质和对于诗书的尊敬传给了我。从这个意义上说,我也是在聆听父亲的过程中,不断成长起来的。现在,当我有时给孩子们讲祖辈在农村的故事和我自己成长的故事时,孩子们真的会说:“你可不可以不要再说那些老家的事了,听起来很烦呐——走开啦!”但是,我相信等他们长到我这样老的时候,就会知道这些故事的弥足珍贵和蕴含其中的基因密码了。

版权及免责声明

①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。