老俞游记丨甘肃之旅(六)

2021-05-06 15:50

来源:老俞闲话

作者:俞敏洪

(本文写于2020年7月21日)

甘肃博物馆

昨天晚上和朋友说好,今天上午到甘肃省博物馆走一走。这一次的行程,兰州及其周围景点,不在我的行程之内,一是因为兰州来过很多次了,有些地方已经去过;二是在我的考察行程中,以后省城会作为一个单独的项目来考察,所以这次兰州就不是重点了。但博物馆还是需要去看一看,通过博物馆,可以概览一下整个甘肃省的历史文物风貌,对甘肃有更加直观生动的理解。何况我一路过来已经知道,秦公大墓里出土的一些文物,还有那匹著名的铜奔马的真身,都在博物馆里。

我们9点多到达博物馆时,发现游客居然排着长队进入。看来大家对博物馆馆藏作品还是非常感兴趣的。博物馆馆长贾建威出来接待了我们,并且全程带着我参观。

甘肃省博物馆,是中国六大博物馆之一,也是藏品最丰富的博物馆之一,整个文物藏品有三十多万件。博物馆的源头来自于1939年用中英庚子赔款组建的甘肃省科学教育馆。1950年,教育馆改称为西北人民科学馆。1956年,正式命名为甘肃省博物馆。现有的博物馆新展览大楼,是2006年落成开馆的。其中,最著名的有两个展厅,一个是甘肃彩陶展厅,一个是甘肃丝绸之路文明展厅。今天由于时间关系,我主要看这两个展厅。

看展览前,贾馆长先带我去看了看博物馆的文创产品。自从故宫带头做了文创产品,引起粉丝追捧之后,全国各地博物馆等的文创产品就层出不穷。甘肃省博物馆的文创产品,做得高雅细致,是我见过的文创产品中创意和设计都很不错的产品。后来,负责文创设计的王丽燕和她的团队,也出来和我见面。我们进行了很好的沟通,还探讨了和新东方合作搞文创产品的可能性。

我们进入的第一个展厅是甘肃丝绸之路文明展览。这个展览集中展示了几百件系统反映古丝绸之路历史和文化的文物,有很多是国家级珍宝。这里面有几件东西让我觉得震撼和开了眼界。

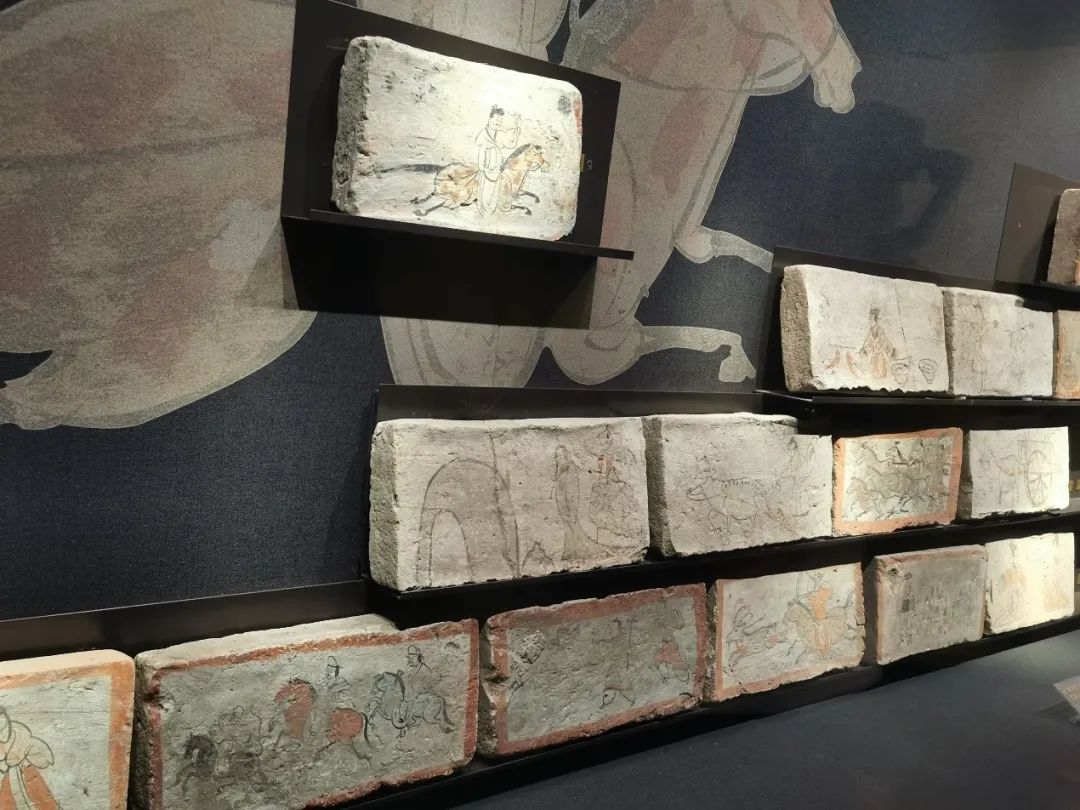

一是刚开头就展出的一些权杖。权杖是西方的产物,从古希腊罗马时代就开始使用。我们在丝绸之路上出土的这些权杖,最老的有6000年以上的历史。这意味着6000年前,丝绸之路上就有了商贸往来和其他交往。二是出土的一些青铜器,也有四千多年的历史,意味着这些青铜器的制造时间,可能早于中国的商朝,最后影响了中国青铜器的制造。三是汉砖上的图画,色彩依然鲜艳,图画描述的生活场景生动灵活,其中那幅邮差打马飞奔的图画,已经成为中国邮政的标志。

当然还有雷台汉墓出土的铜奔马和仪仗车队,是展览中最引人注目的部分。铜奔马是现在中国旅游的标志,已经成为知名度最高的出土文物。剩下的展品中还有一些汉简、汉唐丝织品、佛教造像、唐三彩、元青花等出土文物。因为甘肃相对干旱的气候和沙土质地,很多文物的保存相对完整。那些汉简上的毛笔字,感觉就像是昨天写上去的样子。这些文物都没法一一进行介绍,大家可以购买一本《甘肃省博物馆珍品》进行翻阅,也可以自己到现场去看,感受一下几千年来中国文化的博大精深。

看完丝绸之路文明展厅,我们移步到了甘肃彩陶展厅。这个展厅展示了大地湾文化、仰韶文化、马家窑文化以及青铜时代的文化彩陶。其中大地湾文化的彩陶和遗址复原模型,是展览的重点。这刚好弥补了我没有能够去大地湾遗址现场的遗憾。

彩陶从八千年之前到三、四千年前的都有。即使八千年前的彩陶,也已经能够塑造出各种形状,涂上各种花纹。花纹的对称性和丰富性,表明了当时的人们,已经有了很敏感的审美能力。从人类对于器皿的使用来说,几千年前的人们,已经和我们相去不远了。因为只要生活中涉及到的各种器皿,在彩陶中几乎都有体现。古人解决生活问题的智慧,并不比我们现代人有明显的差距。

博物馆的彩陶馆藏,应该是据全国之首,非常丰富,让人目不暇接的感觉。看完彩陶馆,已经到了中午12点多,其他的馆藏品这次就没有时间看了,因为下午要出发去武威。我向贾馆长表示了感谢,并邀请他一起共进了午餐。

武威-乌鞘岭-八步沙

中午吃完饭从兰州出发,目的地:武威,又名凉州。

说到凉州,大家首先想到的是王翰和王之涣的凉州词。这两首诗都收录在中小学课本里面:王翰的“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?”和王之涣“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳, 春风不度玉门关。” 给人的感觉凉州就是一个苍凉的荒漠和战争之地,狼烟四起、金戈铁马、马革裹尸、沙尘弥漫、无边沧桑。

自从汉武帝派张骞出使西域、霍去病率领大军打败匈奴,汉朝在这里设立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,以及玉门关和阳关两大关口,这里就成了中华帝国必须要守卫的通道。这一通道大家更加熟悉的名称叫“丝绸之路”。这条道路,东方连着帝国的心脏长安,向西通向西方各国,直到罗马。这一通道的意义不仅在于东西方的贸易,更在于它是守卫帝国,扼制各草原蛮族侵扰的咽喉地带。

以前,从兰州到武威要开车6个小时,中间还要沿着盘山公路翻越祁连山的支脉乌鞘岭。乌鞘岭海拔三千多米,站在岭上能够看到祁连山和山下大草原的壮美景色。从陇中高原进入河西走廊,乌鞘岭是必经之路。大部分人都会从这条道进入河西走廊。不管是张骞还是玄奘,都是从这里走向西域的。另外一条进入河西走廊的通道就是从西宁北上,穿越扁都口,进入张掖。当年隋炀帝西征,就是带着队伍从这条道到达张掖的。祁连山气候常常八月飞雪,结果隋炀帝过山口的时候遇上了暴风雪,他的嫔妃和随从被冻死了一半。

现在的人们进入河西走廊,再也不用翻越乌鞘岭了。高速公路和隧道,直接把你从山肚子里送过去。人们至少节约了一小时的路程,但也失去了一次在山岭垭口欣赏祁连山壮美景色的机会。我本来想安排走旧道上山顶看风景的,无奈武威的朋友在那边等着我,兰州出发已经晚了一个小时,如果再翻乌鞘岭,就得让朋友等到半夜了。不过,我8年前去河西走廊巡回演讲,翻越过乌鞘岭,所以这次不走也不算大遗憾。

我们去的第一站是八步沙。八步沙本来是古浪县沙漠中的一个小村庄,没有任何名气。后来六老汉治沙的故事传了出来,又被各种媒体作为典型报道,中央领导也来这个地方实地考察,于是八步沙就蜚声全国了。

古浪县曾经是全国荒漠化最严重的县之一。腾格里沙漠一点点侵占着农田和村庄。上世纪八十年代初,沙漠以每年7.5米的速度向前挺进,“一夜北风沙骑墙,早上起来驴上房”。1981年,当地六位老汉郭朝明、贺发林、石满、罗元奎、程海、张润元,在合同书上摁下红指印,以联户承包的形式组建了八步沙集体林场。

当时,他们中年龄最大的62岁,最小的也有40岁。从那一天开始,到现在整整40年的时间,他们在沙漠中种草种树达到了几十万亩,有效地扼制了沙漠的侵蚀。同时,他们也为全国人民防沙治沙积累了宝贵的经验。让人感动的是,这些老人都立下了父死子继的誓约,让自己的儿子接过铁锹,继续治沙。

六老汉现在只剩下一位还在世,其余五位都已经去世了。但六老汉的事迹,转化成了一种精神,一种不屈服于天地,不放弃,不买账的精神,一种持续努力,念念不忘、必有回响的精神,一种天老地荒、浩气长存的精神。其实,当初六老汉并没有想那么多,他们可能就是觉得把沙漠治好了,既能够保护家园,又能够有经济收益。今天被这样关注,最重要的是他们坚持了,坚持成了一道风景线,坚持成了一个神话。

我们于下午5点到达八步沙林场。市委书记柳鹏带着团队接待了我。柳鹏和我已经是十几年的朋友,他在兰州当团委书记的时候我们就已经认识了。这次他听说我到武威来,说一定要充分利用我,让我帮助宣传武威,并且为武威的发展出谋划策。我本来安排在武威的时间是一天,他一定要让我安排出一天半来。朋友之请,重如泰山,我去掉了兰州的半天行程,提早出发奔向武威。

八步沙林场是我提出要来的。我实在是想亲眼看一看六老汉治沙的真实场景。在他们种草种树的沙漠里,真实感受一下他们40年所取得的成果。林场场长郭万刚接待了我,他是六个老人之一郭朝明的儿子。他父亲已经在2005年去世了。他用我听得半懂不懂的地方话,给我介绍了林场成立的故事和发展情况。从他的熟练程度来看,他已经介绍了很多次很多次了。

听完介绍,我们开车进入林场核心区。去年8月,习主席也来到了同一个地方,并留下了如下一段话:“弘扬八步沙六老汉困难面前不低头,敢把沙漠变绿洲的当代愚公精神,再接再厉,再立新功,久久为功,让绿色的长城坚不可摧。” 如今,这句话刻在一块石头上,矗立在了这里。由于到八步沙来参观的人很多,这里已经铺上了木步道,这样既方便大家行走,也对植被进行了保护。站在台上放眼望去,目光所及,沙漠已经被绿色植物覆盖。四周都是已经长得很高的红柳、沙棘、梭梭等,还有一些抗旱的槐树,以及因为植被变好而自然生长出来的青草野花。把沙漠变成绿洲,确实是一项伟大的成就。

行走中,我们碰到一批西北师范大学的学生,在这里实地考察调研,见到我之后热情问候,一起照相。

白塔寺

从八步沙出来,我们驱车前往武威白塔寺。对于白塔寺,我早就心向往之,因为这里是埋着西藏活佛萨迦·班智达舍利的地方。萨迦为什么那么重要呢?因为1247年,他和当时的蒙古宗王阔端在凉州举行了“凉州会盟”,从此西藏承认蒙古汗廷对于西藏的统治权,而蒙古也开始接受藏传佛教作为蒙古人的宗教。这一会盟是西藏正式纳入祖国怀抱的标志。

阔端,是一位有战略眼光的统治者,想把西藏统一到蒙古帝国的麾下,但他也知道生拼硬打不是最好的方法。他内心尊重藏民的习俗和宗教,希望用和平的方式促使两个民族的融合。为此,他下诏邀请当时在西藏最有影响力的萨迦·班智达到他的驻地凉州见面,商谈两个民族的融合事宜。

萨迦是位高瞻远瞩的宗教领袖,他知道对抗只会给藏族带来灾难;一方面为了保护藏族人民免遭生灵涂炭,另一方面为了弘扬佛法,使萨迦派有更大的发展,班智达不顾个人安危和年迈体衰,毅然带着两名侄子及众多僧人经卷,前往凉州。

萨迦于1246年途经青海及甘肃天祝县到达凉州,但当时阔端不在凉州。阔端于1247年从蒙古和林返回后,与萨迦活佛举行了首次会晤。据说两人见面气氛祥和,阔端对萨迦和佛法表达了很深的敬意。两人进行了一系列的磋商谈判活动,就关键问题达成了共识。会谈的结果,就产生了著名的《萨迦·班智达致蕃人书》。

《致蕃人书》主要内容就是号召藏民归顺蒙古帝国领导,同时蒙古也对藏民的一系列政治和宗教权力进行明文规定和保障。“卫、藏之僧人、弟子和施主等众生阅读了此信件后,无不欢欣鼓舞”。两个民族自此开始互相融合,西藏接受蒙古统治,而蒙古人在蒙古皇族的带领下,越来越多的人开始接受藏传佛教。佛法的渗透,某种意义上改变了蒙古人的个性,把一个横扫世界、杀伐疆场的民族,改造成了个性相对温和、容纳力更加阔达的民族。

阔端1251年在凉州逝世,葬于皇城滩牧马城的避暑宫,就在今天肃南裕固族自治县境内。据说其后代一直世代定居在凉州,但现在不知道能否找到踪迹。萨迦于1251年圆寂于凉州,和阔端同年去世。

尽管生前后藏萨迦寺院派人前来请他返藏,但他认为在凉州传播佛法更重要,在凉州的五年间,专心著书立说和讲经传法,影响了大量蒙古贵族转信佛教,使得佛教日益繁荣昌盛。藏传佛教真正跨出雪域,走向蒙古各地,始自萨迦。萨迦的侄子巴斯巴后来比萨迦的影响力更大,成为了忽必烈的国师,继续弘扬藏传佛教,说服忽必烈定佛教为国教,同时创制了蒙古文字,为蒙古帝国的文化发展奠定了重要基础。

武威的大白塔,是萨迦圆寂后,为了安放他的舍利而建的。非常可惜的是,现在耸立的白塔,并非是安放萨迦舍利的白塔。原来的大白塔,加上周围的上百个小白塔,在1927年的一场地震中几乎全部被震倒了。在那个混乱的年代,政府不可能有能力再重建佛塔和庙宇,所以就一直呈废弃状态。

解放后,佛塔周围全部开发成了农田,除了萨班的大白塔因为基座比较大,还留了一个几米高的破旧底座,其他遗址已经完全了无踪影。农民们把砌佛塔的砖也拆走了,用来造自己的房子,这使得佛塔进一步破败。

现在这个佛塔底座已经作为重要文物保护了起来,据说萨迦的舍利还在里面。现在高耸的大白塔和周围的小白塔,都是前几年政府拨款重新修建的,这样至少可以告慰一下远道而来参拜游客的心情。在遗址公园里修建的凉州会盟纪念馆值得一看。展览用文字和图片的方式,完整解释了凉州会盟的历史过程。其中还有《致蕃人书》以及《西藏的主权归属与人权状况白皮书》等重要段落可以阅读。

看完白塔寺已经晚上8点,和朋友们简餐。简餐结束,10点回宾馆休息。尽管一天的奔波,身体已经疲倦,但从八步沙到白塔寺,深刻感受到了人类为了更美好的生存而做出的顽强努力。只要心存善意,每一步的努力都不会白费。

版权及免责声明

①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。